Cent ans de Salon Nautique à Paris

C’était un petit sloop en bois d’à peine neuf mètres de long. Il n’avait ni palmarès, ni sillage au long cours. Mais il était en avance sur son époque. Il portait surtout le nom d’un mythe : l’Alain Gerbault. Il incarnait les idées du premier marin de plaisance français. Gerbault jouissait alors d’une célébrité considérable : il avait osé traverser l’Atlantique en solitaire à la voile. Aucun Français n’avait réalisé cet exploit avant lui. « Son » bateau naquit sur la planche à dessin de Victor Brix, un Russe blanc réfugié en France, et fut construit en petite série.

Gerbault n’hésita pas longtemps à donner à ce petit marconi son état-civil complet. Après tout, cela faisait déjà près de trente ans que les constructeurs automobiles baptisaient ainsi leurs créations certes sans éprouver le besoin d’accoler leur prénom à leur patronyme.

Mais Alain Gerbault était un héros, et une marque à lui seul. Pilote d’avion décoré durant la Grande Guerre, champion de bridge et de tennis, dandy des nuits parisiennes et désormais marin de plaisance hauturier, il incarnait la jeunesse des « années folles », comme on appellera plus tard ces saisons de revanche sur les horreurs de Quatorze-Dix-Huit.

Un salon pour les autos et les bateaux

Quel meilleur symbole pour attirer le public parisien avide d’évasion et de loisirs princiers que d’exposer l’Alain Gerbault sur les quais de Seine, dans le cadre du Salon nautique de Paris ? En octobre 1926, s’ouvrit en effet à deux pas du Grand Palais -où se tenait au même moment le salon de l’auto- le premier grand rendez-vous international de la Navigation de Plaisance. Selon ses concepteurs, cette manifestation devait compléter à merveille l’exposition des automobiles -et même des avions- qui se tenait à quelques dizaines de mètres au-dessus d’elle. Les Parisiens fascinés par les cabriolets et les aéronefs n’auraient qu’à descendre sur les quais pour visiter ou voir évoluer des canots à voile ou à moteur. L’idée était lumineuse, l’intuition prémonitoire. Le salon fut un succès, il revint chaque année d’une rive ou l’autre de la Seine, mais toujours en amont de la tour Eiffel. Jusqu’à ce que la grande crise des années trente en ralentisse la périodicité.

Ainsi, le Paris des Roaring Twenties, cette capitale de l’amour qui attirait comme un aimant les écrivains américains de la génération perdue, cette capitale de la mode où régnaient Coco Chanel, la silhouette « garçonne » et l’élégance Gatsby, cette capitale littéraire et artistique où le surréalisme s’imposait, cette capitale architecturale où l’art déco avait chassé l’art nouveau, bref cette capitale mondiale du bon goût et des tendances nouvelles disposait désormais de son rendez-vous nautique. Les lignes fluides des canots d’acajou répondaient aux courbes affolantes de la Bugatti Royale exposée à deux pas.

Lindbergh avait traversé l’Atlantique, l’Aéropostale poussait ses lignes jusqu’à Buenos Aires, Alain Gerbault circumnaviguait en solitaire, Josephine Baker chantait « J’ai deux amours » et Maurice Chevalier dansait le charleston. Et sur les quais, les présidents de la République inauguraient le Salon, les Parisiens admiraient les voltes des monotypes de Chatou tout en rêvant de balades fluviales ou d’horizons lointains. Et ils ne faisaient pas que rêver : les plus fortunés comme les plus passionnés signaient des bons de commande.

Des cargos plutôt que des canots

La guerre mit fin à la fête. Le salon d’octobre 1939 fut annulé. Il ne revint qu’en 1947 quai Albert 1er et ne dissipa qu’à moitié le brouillard des lendemains d’horreur. En dépit de la centaine d’exposants, les foules d’avant-guerre ne se pressaient plus en contrebas du Grand Palais. L’humeur des Parisiens n’était plus à la samba ni aux ébats à voile ou à moteur. Il fallait souvent penser à trouver un toit plutôt qu’un roof, à se chauffer plutôt qu’à empanner.

L’année suivante, en 1948, le salon changea de nature, d’âme peut-être. Puisque la plaisance n’attirait pas suffisamment, les organisateurs décidèrent d’appeler la « grande » marine à la rescousse. Autant dire qu’ils prenaient le risque délibéré de noyer le nautisme sous le maritime, fut-il marchand, militaire ou fluvial. En 1952, ils exposaient néanmoins le cotre Kurun. Mais le voilier du circumnavigateur Le Toumelin, suscita moins de ferveur que l’Alain Gerbault un quart de siècle plus tôt.

Deux ans plus tard, pour tenter de séduire à nouveau, ils eurent l’idée saugrenue d’exposer une maquette au demi du futur porte-avion Clémenceau, orgueil de la flotte de guerre nationale. Cette année-là, le président René Coty, ex-député du Havre, longtemps capitale de la voile française, inaugura le « Salon européen du matériel flottant et maritime ». Parisiens et médias se ruèrent sur les quais pour admirer la maquette. Mais ce succès populaire brouillait un peu plus l’image d’une manifestation à l’origine dédiée au yachting et désormais présidée par un homme de cargos et de paquebots, le patron de la Compagnie Générale Transatlantique…

Le Paris des années cinquante était noir de suie et ceinturé de bidonvilles. Il se relevait lentement des années sombres. La Ville Lumière retrouvait néanmoins sa place de capitale mondiale de la mode, Christian Dior imposait une vision nouvelle de l’élégance. Noir et Blanc ou abstraction bouleversaient la peinture, les Existentialistes enfumaient les bouges du Quartier Latin, les étudiants se divisaient entre pro-Sartre et pro-Camus, ce dernier recevait le Prix Nobel. Mais les premières vaguelettes de la révolution de la plaisance ne clapotaient pas du côté du Pont d’Iéna, plutôt en Bretagne Sud où des Parisiens d’adoption, avides de liberté, dessinaient les carènes de la future ruée vers l’eau. Le Vaurien ou le Corsaire tiraient leurs premiers bords, ils seraient bientôt vendus au BHV. Nombre de Parisiens préféraient les petits canots à moteur et le ski nautique. La capitale s’enthousiasmait pour la ronde infernale des Six Heures de Paris qui électrisait le Salon de 1955.

Le Salon nautique revenait certes chaque automne sur les Berges, mais la marée de la nouvelle plaisance allait rapidement submerger le concept d’une manifestation « maritime ». Sous les voutes de l’immense spinnaker de béton de la Défense, une nouvelle exposition consacrée exclusivement aux canoés, canots et voiliers n’allait pas tarder à gagner la « guerre des salons ».

La revanche de la Plaisance

C’était en janvier 1962, le chauffage n’était pas encore installé dans le CNIT, le RER n’existait pas et « seulement » 50 000 Parisiens transis avaient osé le voyage dans l’ouest pour admirer 300 bateaux. Or, 300 000 visiteurs s’étaient pressés le long des Berges de la Seine en octobre précédent, après que le général de Gaulle eut inauguré le 27ème « Salon nautique international ».

Pourtant, les exposants dissidents étaient ravis. Le chantier Jouët, de Sartrouville en grande banlieue, enregistrait 170 commandes pour son Golif, un remarquable 6,50 m habitable en polyester.

Deux ans plus tard, le « Salon de la Navigation de Plaisance » du CNIT avait gagné. Il occupait quatre niveaux de la conque de la Défense, exposait des dizaines d’unités qui faisaient rêver les Parisiens et les chantiers enregistraient les commandes qui leur garantissaient un plein d’activité durant l’hiver. Une Fédération des Industries Nautiques voyait le jour. Durant vingt-six ans, le salon du CNIT devint le rendez-vous immanquable des Parisiens avides d’évasion et d’horizon.

La génération yéyé débarquait dans les allées du CNIT. Elle entendait renverser le monde d’avant. Dans le cinéma, on l’appelait la Nouvelle Vague. En musique, pop et rock formèrent une lame de fond. Les baby-boomers rêvaient de performance dans le sillage de Tabarly et de transhumance dans celui de Moitessier. La mer venait à Paris, le général de Gaulle félicitait le vainqueur de la Transat en Solitaire, un feu d’artifice de nouveautés permettait à chacun de rêver. Partir, tel était le nouveau mot d’ordre des Parisiens lancés dans la ruée vers l’eau.

En 1965, Michel Dufour présentait son Sylphe. L’année suivante, le chantier Aubin exposait le Muscadet. Et l’escadre des nouveautés remarquables commençait à défiler de salon en salon. Arpège, Sangria, Ecume de Mer, Sortilège, Romanée, Brise de Mer, Kelt 620, Gin Fizz, First et First 35, tous venaient par la route chercher l’approbation du public parisien… Durant un nouveau quart de siècle, le salon nautique jouait les « fashion weeks » du nautisme. Les classes moyennes touchaient l’horizon, la plaisance française partait à la conquête du monde. En 1987, le chantier Bénéteau dévoilait le First 35s5, création de l’architecte Jean Berret et du designer Philippe Starck au cours d’une mémorable soirée de gala. Bientôt la prestigieuse signature de Pininfarina se joindrait à la fête.

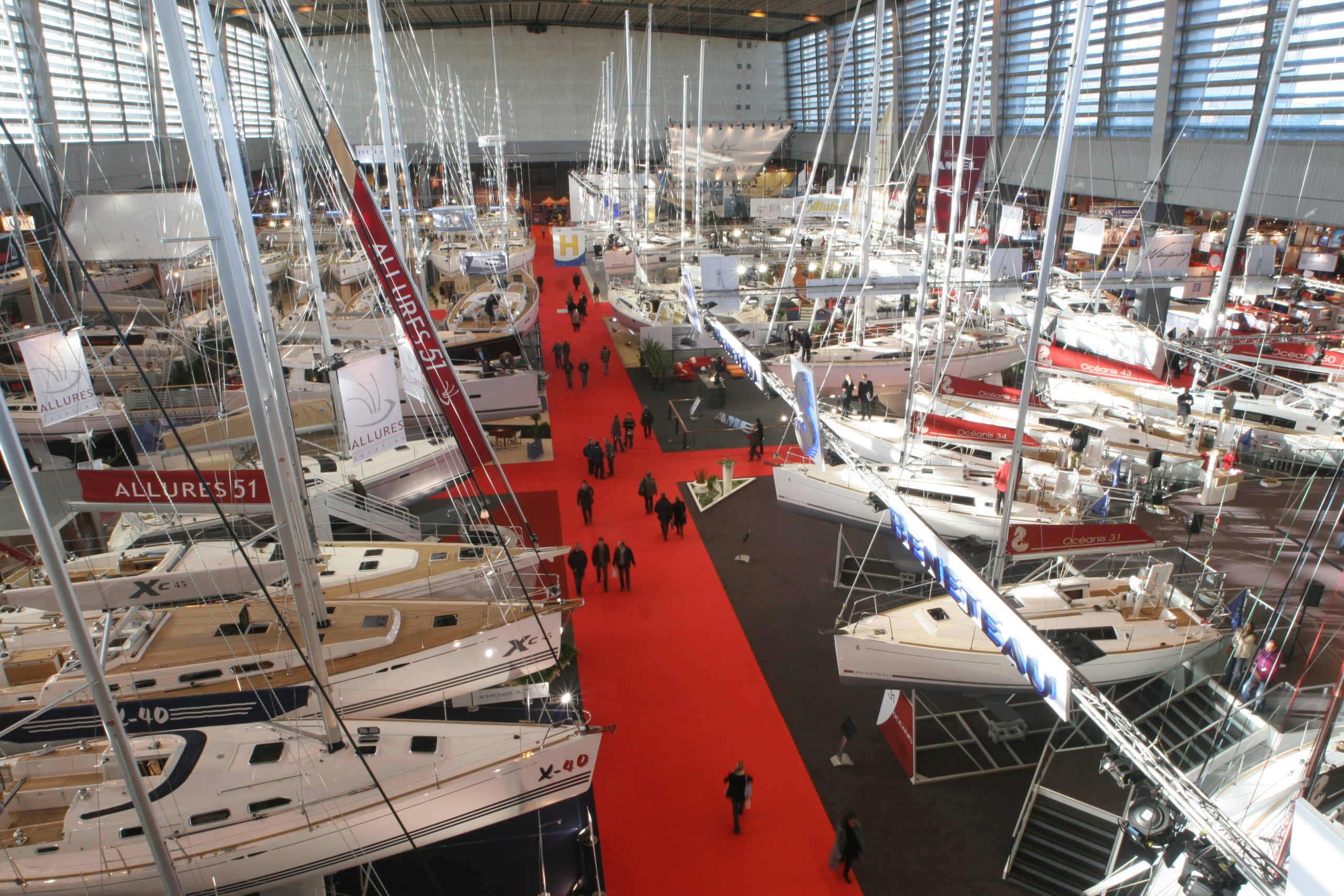

Puis, en 1988, le Salon déménageait Porte de Versailles, dans un parc des Expositions créé en 1923. Il y resta un tiers de siècle. Il se rapprochait ainsi du cœur de la capitale. Les halls immenses pouvaient accueillir plus de voiliers -même si les plus grands, tels le CNB 76 exposé en 2016, ne pouvaient plus s’exposer mâtés- plus d’unités à moteur, plus de nouveaux loisirs et plus d’équipementiers. Plus d’évènements, aussi, avec la Nuit Nautique, rendez-vous de l’émission Thalassa, des professionnels, médias et invités de prestige. Le Salon exposait des voiliers de légende, les nouveautés occupaient des centaines de pages dans les magazines spécialisés.

Paris sera toujours Paris

Au fil des décennies pourtant, avec l’évolution des technologies, le changement des pratiques, les nouvelles mentalités, les contraintes économiques, les difficultés logistiques et bien d’autres causes encore, le Salon de Paris perdait peu à peu de sa magie. La capitale de la France restait l’aimant du tourisme mondial. Mais les baby-boomers vieillissaient. Les nouvelles générations de Parisiens pensaient à autre chose. D’autres aventures les séduisaient. L’art de naviguer, à voile ou à moteur, n’en était plus qu’une parmi d’autres. Imperceptiblement, la passion s’érodait. Les exposants se raréfiaient, les visiteurs aussi. Le Salon s’adaptait, réduisait la voilure, proposait d’autres formes d’évasion. Sans succès. Les Parisiens demeuraient pourtant majoritaires parmi les propriétaires de bateaux de plaisance. Mais la location décollait et l’acquisition d’un bateau ne se concrétisait plus nécessairement à l’ombre de la Tour Eiffel. Les salons à flot démodaient la grande manifestation de la Porte de Versailles. Il fallait changer. De lieu et de format.

En 2025, tout près d’un siècle après l’exposition de l’Alain Gerbault sur les berges de la Seine, la Fédération des Industries Nautiques écrivait un nouveau chapitre de cette histoire. Le Paris Nautic Show ouvrait ses portes au Bourget, à deux pas des pistes où les Parisiens avaient réservé un accueil triomphal à Charles Lindbergh. C’était en mai 1927.

Olivier Péretié