Les clubs, ces émulateurs de progrès

Une première question se pose : Qui a inventé le moteur à combustion interne, une mécanique légère applicable au bateau et à l’auto ? Vont lever la main, en chœur, une poignée de personnages à la barbiche bien taillée, portant chapeau noir, cravate et manteau gris. Ils sont Italiens (Barsenti), Allemands (Otto, Daimler, Maybach) et Français (Beau de Rochas, Lenoir, Forest), ingénieurs, inventeurs ou aventuriers des temps modernes, comme échappés d’un roman de Jules Verne.

Grâce à eux, quelques exemplaires de ces modestes mécaniques sont installés dans de fines coques de canots filant quelques nœuds en pétaradant, pour en parfaire la mise au point. C’est joyeux, vraiment nouveau et amusant, surtout lorsque l’on est plusieurs sur l’eau pour voir celui qui va le plus vite (ou tombe le moins en panne).

Une fois ces rares moteurs plus largement diffusés, qui va prétendre avoir inventé la plaisance à moteur ? En guise de réponse, ce ne sont plus quelques chercheurs isolés et fiévreux qui s’avancent mais une cohorte de gentlemen, souvent issus de la haute société, qui ne veulent pas manquer d’être acteurs du grand spectacle de la motorisation qui se prépare, sur route et sur l’eau. Ce sont les fondateurs des nombreux clubs qui voient le jour au tournant du XIX° siècle, dans toute l’Europe et aux Amériques. Si l’apparition des associations sportives – un phénomène d’origine anglaise – est bien connu des adeptes du yachting à voile depuis les années 1840, la création de lieux de sociabilité et autres « sociétés d’encouragement » réservés aux avant-gardistes du moteur manifeste une nouvelle utilité. Certaines institutions, tel le Yacht Club de France (fondé en 1867), ont commencé à accueillir, plus ou moins de bonne grâce, des tenants de la tendance mécanique. Ils appartiennent, certes, aux mêmes classes de la société, mais les écarts de pratique entre voile et moteur mènent rapidement à l’organisation de structures dédiées. Sans elles, les messieurs fortunés qui se piquent au jeu du progrès mécanisé ne trouveraient pas la stimulation qui génère les avancées techniques par la comparaison des performances. De plus, l’émergence de ces clubs de plaisance à moteur, dirigés généralement par des personnalités en vue, conforte représentativité sociale et légitimé aux yeux des autorités afin de naviguer en toute légalité, voire d’y être patriotiquement encouragé .

Alors que l’Automobile Club de France est créé en 1895 à Paris, l’Hélice Club de France dépose ses statuts dès l’année suivante. Premier club motonautique du monde, son exemple est vite imité dans les premières années du nouveau siècle par la plupart des pays industrialisés. Motonautisme et automobile ont partie liée tout en prospérant chacun de leur côté. La promotion de l’un fait les affaires de l’autre avec des enjeux de taille et de belles promesses d’avenir quand les start-up d’alors s’appellent Delahaye, Panhard, Peugeot, Renault ou Fiat.

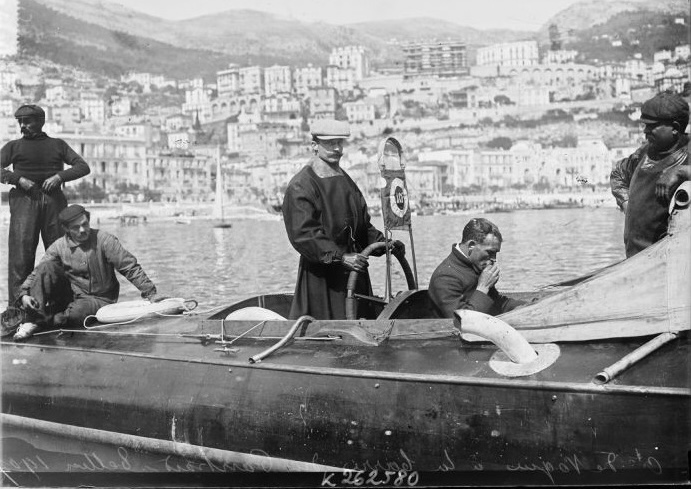

Après le premier rallye de Paris à la mer de 1897, puis les exploits des canots invités à l’Exposition universelle de Paris en 1900 et l’immense succès du premier meeting de Monaco en 1904, les initiatives se multiplient en faveur, non seulement de la compétition mais aussi du tourisme nautique. D’ailleurs, de nombreux inscrits à des concours comme celui de Monaco entrent dans la catégorie des « cruisers » ou des « canots de bossoirs », sans prétention à la vitesse et préfigurent l’avènement d’une plaisance motonautique promise à devenir progressivement plus accessible. Divers moyens privés et publics vont accompagner ce développement sous l’impulsion des clubs. Ainsi, la revue mensuelle du puissant Touring Club de France, dans son numéro de février 1904, affirme déjà : « Considérant que la circulation sur les fleuves, rivières et canaux, que les croisières sur nos côtes sont appelées à prendre un nouvel et considérable essor, sous l’impulsion principalement de l’application des moteurs mécaniques, il a été le vœu que notre Association s’intéressât à cette nouvelle forme de tourisme. […] Le Conseil a décidé l’institution d’un Comité du tourisme nautique.” Le TCF entreprendra ensuite une relative démocratisation du yachting à moteur qui se poursuivra pendant plusieurs décennies grâce, entre autres, à l’avènement de la propulsion hors-bord, plus abordable.

Entre les deux guerres mondiales, la mise en valeur des richesses naturelles des lacs, rivières et côtes françaises est également l’objet d’initiatives appuyées par des clubs, soutenus vigoureusement par de grandes marques automobiles. Ainsi, dans les années 1920, une étonnante tentative de la part de Peugeot entend exploiter largement le vaste potentiel de cette plaisance naissante en lançant une gamme complète de bateaux, mais aussi des services, des guides ou des solutions pratiques pour passer plus facilement les écluses. Pendant ces mêmes années 1920 où l’enthousiasme est de mise, le Yacht Moteur Club de France est à l’origine des premiers salons nautiques à Paris où divers clubs font leur promotion tout en rassurant les nouveaux pratiquants par leur solide expérience.

Trente ans plus tard, en 1955, et toujours au pied de la tour Eiffel, ce même Y.M.C.F. renoue avec la ferveur des premiers temps en donnant le départ d’une course d’endurance appelée à connaitre un retentissement mondial : les Six Heures de Paris. Banc d’essai aussi impitoyable qu’incontournable pour la renommée qui l’entoure, les Six Heures voient s’affronter autant d’architectures, de matériaux, de mécaniques et de transmissions différentes que les constructeurs nationaux et étrangers sont capables d’inventer, particulièrement au cœur des décennies 1960 et 1970 où la plaisance motonautique connaît une démocratisation sans précédent. Les progrès sont à ce prix, parfois même celui de la vie des pilotes. Le Yacht Club du Rhône, très actif depuis le milieu des années 1930, joue aussi un rôle important avec une épreuve originale « Lyon-Marseille-Cannes » courue sur le fleuve avant la guerre. Il organise ensuite, avec succès jusqu’au tournant des années 1960, des raids annuels se terminant à Marseille. L’évolution des conditions de navigation mènera ensuite à la tenue de rallyes annuels de plaisance familiale jusqu’à l’embouchure du fleuve légendaire.

Cet engouement n’est pas sans rappeler le rayonnement sportif et technique du non-moins redoutable raid Pavie-Venise, organisé depuis 1929 par le très actif club de sa ville de départ sur un parcours fluvial semé d’embûche. Accueillant les pilotes de racer les plus affutés, cette épreuve s’ouvre, aussi, avec sa section « croisière du soleil », aux simples plaisanciers qui souhaitent vivre une navigation aussi instructive qu’inoubliable sur ce tracé mythique. Le Pavillon d’or créé le Deauville Yacht Club en 1949 procède de la même démarche de promotion d’un motonautisme hors compétition de pointe dans le but de favoriser la navigation dans de meilleures conditions de confort et de sécurité.

Aujourd’hui, après tant d’énergie déployée, quoi de neuf sous le soleil après plus d’un siècle de développement de la puissance des moteurs ? L’on sera peut-être surpris de se tourner de nouveau vers Monaco pour voir l’exemple le plus parlant d’une transformation spectaculaire de la démarche initiale. En avril 1904, « Afin d’étudier toutes les applications possibles du moteur léger à la navigation« , vingt-cinq présidents d’automobile-clubs et de yacht-clubs de France, d’Europe et d’Amérique patronnaient le premier grand concours de canots automobiles au monde à l’invitation de l’International Sporting Club. Son large succès en a assuré la reconduction pendant une vingtaine d’année. Pourtant, si la presse et le public novice de l’époque ont surtout retenu les exploits des têtes d’affiche et des racers les plus puissants, les épreuves plus discrètes réservées aux canots de plaisance n’en étaient pas moins dignes d’intérêt. Si les moteurs et les équipements de ces bateaux sont devenus de plus en plus fiables d’année en année, c’est grâce au banc d’essai que représentait alors le parcours chronométré Monaco-Nice-Monaco. Cent ans plus tard, le Yacht Club de la principauté a décidé de relever un nouveau défi en créant le Monaco Energy Boat Challenge, « un événement qui incarne l’avenir d’un yachting respectueux de l’environnement à travers des projets audacieux et des collaborations fructueuses entre étudiants et professionnels. » Son plateau éclectique est constitué de catégories à zéro émission comme Energy, Solar et Open Sea pour « réinventer le nautisme et faire évoluer toute une industrie. » Dans un petit clin d’œil à l’histoire, le carénage du prototype de l’Ensta, grande école parisienne d’ingénieur, arbore, entre autres, le sigle du Yacht Moteur Club de France qui soutient l’aventure…

Sans équivalent, par son ampleur et son rayonnement, était l’initiative monégasque au début du XX° siècle, sans équivalent demeure, aujourd’hui, l’organisation d’un évènement capable d’attirer quarante-deux délégations avec mille étudiants venus de vingt pays. La même créativité débordante n’a donc pas pris une ride, à terre comme sur le plan d’eau, alors que la mixité est venue grandement enrichir la valeur des équipes. Seul le code vestimentaire a vraiment changé. Le t-shirt a remplacé le col cassé, et la casquette de base-ball, les chapeaux qui étaient alors de rigueur sur toutes les têtes, couronnées ou pas.

Gérald Guétat